| ||

| ||

|

(記者 金一清)四年級學生王璐很喜歡數學,她和AI“影子教師”并肩作戰,解開了一道道難題,還學到了許多“從沒想過”的解題思路。

未來科技城海曙小學將AI融入課堂僅一個多月,就讓學生愛上了AI這位好朋友、好老師。目前,AI輔助教學已應用于該校數學、語文、科學三門學科,并已迭代升級3個版本。

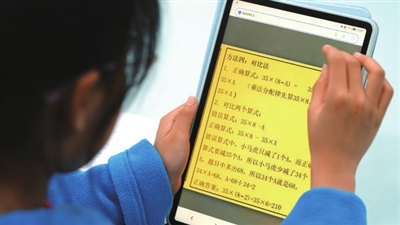

從最開始老師將AI思考過程打印到紙上,到如今學生人手一臺平板電腦,海曙小學每個學生都擁有一位AI“影子教師”。

在3月下旬杭州市基礎教育研究室舉辦的人工智能輔助課堂教學研討會上,共展示了5節課,海曙小學獨占3節,AI課堂贏得專家、老師、學生和家長的一致好評。

學生們學習什么?

四年級數學課上,面對錯誤率超六成的計算題,學生們借助平板電腦上AI提供的各種解題思路開啟自學,錢怡老師在一旁觀察,隨時提供幫助。

王璐很喜歡這些解題方式,她在課堂上自信展示借助AI自學的解題過程,“AI讓我覺得自己很厲害。”

語文老師王睿用AI輔助教學作文課,也頗有成效。原本需一周批改的作文,如今借助AI在課堂上即可完成。“每個孩子的寫作內容、風格各不相同,AI可以初步分析文章結構、字詞句,給老師節省很多時間,每個孩子也能得到有針對性的建議。”王睿說。

AI還可以二次批改作文,比對第一稿與修改后的第二稿,學生能看到自己的進步。僅一個多月時間,四年級學生萬雅雯的習作得分從75分提升至92分,她說“感覺自己寫得越來越好了。”

四年級學生鄭思璇的文章條理清晰,運用的修辭手法十分生動。“我不知道怎么教她,但AI做到了。”鄭思璇的母親感慨道,在AI的幫助下,孩子寫作進步很大。

科學課上,陳丁瑜老師利用AI將原本20分鐘的集中匯報環節調整為個性化指導,僅用一半時間就給予每個小組評價與修改意見,多出來的時間讓學生嘗試歸納遷移,訓練更高階的思維。

去年12月,教育部辦公廳印發《關于加強中小學人工智能教育的通知》要求,中小學要結合人工智能技術的特點,注重培養解決實際問題的能力,大力推進基于任務式、項目式、問題式學習的教學。

“知識是思維的土壤”,這是海曙小學校長林建鋒常掛在嘴邊的一句話。他認為,低年級學生要著重打好各類知識基礎,高年級學生則應被鼓勵正確使用AI,“學生要從發展思維的維度去用好AI,正確答案并不是最重要的,掌握思維和有效提問才是。”

老師們該怎么用?

“未來,教師培養體系、學生學習模式一定會發生很大變化。”這是數學老師錢怡使用AI輔助教學一個多月后的感想。

擁有20多年教學經驗的錢怡自嘲有職業倦怠,但內心緊跟時代、主動學習的勁頭十足。最初面對AI界面,她一臉茫然,“我甚至問它,怎么用你上課?”錢怡笑著回憶道。

實際教學中,錢怡發現AI特別適合鍛煉學生思維,尤其是舉一反三。一道數學題用不同思維可得出多種解題方式,錢怡先用AI發送問卷摸底,再有針對性地提供不同解題思路,幫助學生從基礎解題法向進階法邁進。

如今,錢怡已成為AI輔助教學的忠實擁躉,能熟練運用AI分析錯題數據,設計針對性教學方案,確保每個人的學習節奏。“在某種程度上,AI真正幫助老師實現了因材施教。”她評價AI是老師的“第二春”。

但AI也會有誤判的時候,王睿告訴記者,有一次它將“倉鼠臉頰鼓鼓的”錯認為是“倉鼠生病了”,所幸王睿及時糾正,“AI很聰明,但老師得當好守門人,在課堂上起到主導作用。”

朋友圈里,一位數學特級教師的感慨讓林建鋒印象深刻。該教師用幾天時間想出一道數學題的17種解法,而AI僅用幾十秒就給出了17種解題方式,讓這位老師震驚不已。

AI不只是“魚”,更是“漁”,它提高了捕“魚”效率,是一根根為學生量身定制的“魚竿”。老師要做的就是展示教學,讓學生利用AI定制的“魚竿”,釣到17種甚至更多品種的“魚”。

學校要怎么做?

初嘗AI輔助教學,海曙小學一開始就遇到了現實問題——沒有適配的軟件硬件。

“當時學校一共只有十幾臺平板電腦。”錢怡說,海曙小學立馬向周邊2所學校尋求幫助,借來了20多臺平板電腦,又給教室增加路由器,這才解決了硬件問題。

在講解番茄發芽實驗課時,陳丁瑜希望能有一個AI實驗平臺,讓孩子用AI輔助自主設計實驗條件,并由AI生成思維導圖。可是,陳丁瑜搜遍網絡,也沒找到相關的軟件服務。

得知大家在推進AI輔助教學上遇到了困難,林建鋒立馬隊去地處余杭的浙江數字教育港尋求教育軟件公司的幫助。“我們一家一家拜訪溝通,幸運地找到了合適的AI輔助教學軟件。根據我們的現實需求,軟件公司迭代了平臺功能。”林建鋒說。

除了硬件軟件,教師培訓同樣關鍵。學校每周舉辦研討會,一線教師分享經驗,探討AI如何融入教學。“我們不是被動接受技術,而是主動塑造它。”林建鋒說。

今年1月,中共中央、國務院印發《教育強國建設規劃綱要(2024—2035年)》明確要求,以教育數字化開辟發展新賽道、塑造發展新優勢,要探索數字賦能大規模因材施教、創新性教學的有效途徑,主動適應學習方式變革。

“教學的第一種形態是以學生為中心,第二種是以老師為主導,第三種形態則是AI帶來的混合式學習形態。”林建鋒說,“為了趕教學進度,有些老師常用以自己為主導的教學模式,這在AI輔助課堂上是行不通的,學校需引導教師轉變授課方式和教學模式。”

四年級學生余宸皓把學校里的AI課堂和住在農村的好友分享,他推薦朋友也用AI來學習。在余宸皓看來,AI老師不僅知識淵博,還能提供最適合自己的解題方式。

“有了AI,城鄉教育的差距會越來越小。”林建鋒說,“AI遇強則強,要用好AI,老師們絕不能停下學習的腳步。”

海曙小學在AI輔助教學上的探索走在前列,得益于余杭區始終堅持把教育擺在優先發展的戰略高度。近年來,我區全面推進“美好教育工程”,持續引進優質教育資源,創新名校集團化辦學體制機制,通過“名高校掛牌”“名校領辦”“名校長領銜”模式全面推進名校集團化辦學。

林建鋒是教育部“國培計劃”名師名校長領航工程林建鋒工作室主持人,2024年作為名校長被引入余杭,擔任未來科技城海曙小學校長。“我們積極響應國家部署,順應AI大潮,積極探索運用到教育上,努力做到人無我優。”林建鋒說。